船舶違規排放沖洗甲板水受罰

發布時間:2019-01-14近期,中國船東互保協會連續獲悉,有船舶在中國沿海違規排放含有貨物殘余的沖洗甲板水而遭受處罰的案例,究其原因主要在于船長對于《MARPOL公約》附則V的細則及中國有關環保法律法規理解不夠充分,導致此類違規行為發生。

案例概況

涉及違規排放的兩起案例都發生在散貨船上,事發當時兩艘船都在中國沿海沖洗甲板,裝卸貨期間撒落在甲板上的貨物殘余,隨著沖洗甲板水一起流入海中。受到污染的海水被海巡執法總隊的空巡固定翼飛機發現,空巡隊員對船舶進行多角度拍照和攝像取證,并經AIS確認船名后,報告給當地交管中心,隨后海事部門介入調查,并依法對違規行為進行了相應處罰。在隨后的案件調查中發現《MARPOL公約》要求下的垃圾公告牌業已在船上張貼,而且船長對于《MARPOL公約》中規定的排放標準也有所了解,但是船長還是強調,貨物殘余本身對海洋環境沒有毒害影響,船舶排放含有貨物殘余的沖洗甲板水時,距離“最近的陸地”超過12海里,這是船長在海圖上基于當時船位至最近的陸地或島礁經過確認的距離。至此,調查人員了解到違規排放的根源在于船長對《MARPOL公約》要求下的船舶排放貨物殘余的細節要求理解出現偏差。

值得注意的是,含有貨物殘余的清洗水不僅包括洗艙水,還包括沖洗甲板水,實踐中散貨船進行傳統裝卸作業,不可避免地會在艙蓋和甲板上撒落貨物殘余。船舶無論在特殊區域內還是特殊區域外排放符合要求的貨物殘余,首先應保證船舶處于在航狀態或在航行中,其次是距最近陸地不少于12海里。

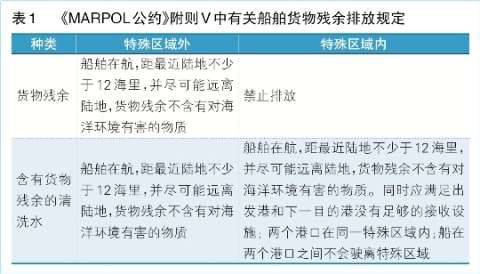

《MARPOL公約》中有關最近陸地的定義為:“距最近陸地”一詞,系指距該領土按國際法劃定其領海的基線,以及《MARPOL公約》框架下的一些特殊除外情況(見表1)。

法律規定

中國是《MARPOL公約》締約國,《MARPOL公約》附則V——防止船舶垃圾污染規則于1989年2月正式對中國生效。中國不僅完成了對《MARPOL公約》附則V及其修正案的履約,同時還進一步出臺了控制船舶貨物殘余排放的法律規定 。

· 中華人民共和國海洋環境保護法

第八章 防治船舶及有關作業活動對海洋環境的污染損害

第六十二條 中華人民共和國管轄海域,任何船舶及相關作業不得違反本法規定向海洋排放污染物、廢棄物和壓載水、船舶垃圾及其他有害物質。

· 中華人民共和國水污染防治法

第五節 船舶水污染防治

第五十九條 從事海洋航運的船舶進入內河和港口的,應當遵守內河的船舶污染物排放標準,禁止向水體傾倒船舶垃圾。

· 防治船舶污染海洋環境管理條例

第三章 船舶污染物的排放和接收

第十五條 船舶在中華人民共和國管轄海域向海洋排放的船舶垃圾、生活污水、含油污水、含有毒有害物質污水、廢氣等污染物以及壓載水,應當符合法律、行政法規、中華人民共和國締結或者參加的國際條約以及相關標準的要求。

· 中華人民共和國防治船舶污染內河水域環境管理規定

第三章 船舶污染物的排放和接收

第十六條 禁止向內河水域排放船舶垃圾。

· 中華人民共和國船舶及其有關作業活動污染 海洋環境防治管理規定

第十二條 在中華人民共和國管轄海域航行、停泊、作業的船舶排放船舶垃圾、生活污水、含油污水、含有毒有害物質污水、廢氣等污染物以及壓載水,應當符合法律、行政法規、有關標準以及中華人民共和國締結或者加入的國際條約的規定。

協會提醒

在上述兩起違規案例中,船長忽略了《MARPOL公約》要求的兩個細節,即一艘船在錨地沖洗甲板時沒有滿足在航要求,而且不滿足距最近陸地12海里的要求;另一艘船在航,但是在距離上仍然不滿足12海里的要求。借此特別明確在《MARPOL公約》中“距最近陸地”是以國際法下劃定的領海基線為準,而不是按照海圖上標注的實際陸地和島礁進行測距。中國業已公布領海基點詳列于國務院于2015年8月1日發布關于印發《全國海洋主體功能區規劃的通知》(見表2)。同時,在中國沿海正逐步實現“三位一體”的防污染巡查機制,特別是空巡執法的參與,使得偏遠水域重難點水域的防污染監控得以有效開展。

中國船東互保協會提醒各會員船舶,在進行貨物殘余包括洗艙水和沖洗甲板水排放時,應遵守相關國際公約和中國法律法規,謹防違規事件的發生。

18678907213

18678907213